„Wettbewerb nicht nur zwischen Unternehmen, sondern auch zwischen politischen Einheiten, Staaten und Gliedstaaten der entscheidende Motor von Wandel und Fortschritt“

Je größer die Anzahl der politischen Einheiten ist, desto breiter gefächert sind die Möglichkeiten für Vergleiche und Experimente. In zahlreichen kleinen Einheiten gestaltet sich das Experimentieren und das anschließende Lernen deutlich intensiver und dynamischer. Die Innovationsfähigkeit nimmt stark zu.

Das Experimentieren hat auch für die Wissenschaft und die Künste

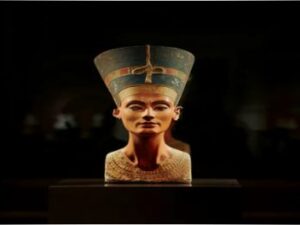

Das Experimentieren hat auch für die Wissenschaft und die Künste eine erhebliche Relevanz. In einer Vielzahl politischer Einheiten entsteht ein intensiver Wettbewerb, um die talentiertesten Wissenschaftler und Künstler zu gewinnen. Um dies zu erreichen, müssen Universitäten, Bildungssysteme und das kulturelle Umfeld ansprechend gestaltet werden. Die Auswirkungen des kulturellen Wettbewerbs sind auch historisch gut nachvollziehbar.

„Es lebe die Kleinstaaterei“ – „In einer Welt der Unsicherheit muss man viele Dinge ausprobieren“

>>Die Weltverbesserer von Lisa Nienhaus (Buch) <<

„Es lebe die Kleinstaaterei – In einer Welt der Unsicherheit muss man viele Dinge ausprobieren, damit einige wenige funktionieren, sagt der Ökonom Douglass North. Eine Regel, die nicht nur in der Wirtschaft gilt. Sein großes Ziel sei immer gewesen, die Gesellschaft »besser zu machen«, schrieb Douglass C. North, und dieses Ziel habe er nie aus den Augen verloren. Doch dafür müsse man zuerst verstehen, wie die Wirtschaft funktioniert.“

„Es lebe die Kleinstaaterei“ – „Dafür müsse man zuerst verstehen, wie die Wirtschaft funktioniert“

Der Ökonom Roland Vaubel hat in einem Aufsatz untersucht, weshalb die Barock- und Renaissancemusik in Italien und Deutschland entstand und nicht im zentralistischen Frankreich. Vaubel kam zu dem Schluss, dass gerade die politische Zersplitterung Italiens und Deutschlands, welche einen intensiven Wettbewerb um die Musiker hervorrief, zu dieser musikalischen Blüte führte. Die verschiedenen Fürstenhöfe bemühten sich um die Musiker und versuchten, sie durch attraktive Arbeitsbedingungen für sich zu gewinnen. Der bedeutendster Dichter Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) stellte ebenfalls eine Verbindung zwischen kultureller Blüte und politischem Wettbewerb her

„Ja, auch um einen überall verbreiteten Wohlstand, der mit der Kultur Hand in Hand geht!“

>> Wir schaffen das – alleine! von Andreas Marquart & Philipp Bagus<<

„Wodurch ist Deutschland groß, als durch eine bewundernswürdige Volkskultur, die alle Teile des Reichs gleichmäßig durchdrungen hat. Sind es aber nicht die einzelnen Fürstensitze, von denen sie ausgeht und welche ihre Träger und Pfleger sind? – Gesetzt, wir hätten in Deutschland seit Jahrhunderten nur die beiden Residenzstädte Wien und Berlin, oder gar nur eine, da möchte ich doch sehen, wie es um die deutsche Kultur stände? Ja, auch um einen überall verbreiteten Wohlstand, der mit der Kultur Hand in Hand geht! Deutschland hat über zwanzig im ganzen Reich verteilte Universitäten und über hundert ebenso verbreitete öffentliche Bibliotheken. An Kunstsammlungen und Sammlungen von Gegenständen aller Naturreiche gleichfalls eine große Zahl, denn jeder Fürst hat dafür gesorgt, dergleichen Schönes und Gutes in seine Nähe heranzuziehen. Gymnasien und Schulen für Technik und Industrie sind im Überfluss da. Ja, es ist kaum ein deutsches Dorf, das nicht seine Schule hätte. Wie steht es aber um diesen letzten Punkt in Frankreich?“

„Gymnasien und Schulen für Technik und Industrie sind im Überfluss da“

Ja, auch um einen überall verbreiteten Wohlstand, der mit der Kultur Hand in Hand geht! Über zwanzig Universitäten sind im gesamten deutschsprachigen Raum verteilt sowie über hundert öffentliche Bibliotheken. Auch an Kunstsammlungen und Sammlungen von Gegenständen aller Art gibt es eine große Anzahl, denn jeder Fürst sorgte dafür, dass Schönes und Gutes in seine Nähe gelangte. Gymnasien und Schulen für Technik sowie Industrie sind reichlich vorhanden, was auch der recht neuzeitliche Euro mit all seinem Problemen beweist.

„Könnte man auch in Deutschland die Vielstaaterei wieder einführen“

>>Euroland: Wo unser Geld verbrennt von Thomas Wieczorek (Buch) <<

„Nach der Devise »Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende« plädiert Paul Krugman für Griechenlands Austritt aus dem Euroverbund und singt – was noch viel schwerer wiegt – ein Loblied auf das frühere System flexibler Wechselkurse. »Dann hätte die Möglichkeit bestanden, durch einen variierten Wechselkurs die Ausgaben im Inland mit den anderen Ländern abzustimmen. Griechenland hätte zum Beispiel durch Kurssenkung der Drachme im Vergleich zur D-Mark seinen Export verbessern, mehr Touristen an seine Küsten holen und seine Importe einschränken können.« … Krugmans Argumente klingen zweifellos plausibel, aber mit dieser Begründung könnte man auch in Deutschland die Vielstaaterei wieder einführen. Strukturschwache Bundesländer könnten dann den Magdeburger Taler, den Rostocker Gulden oder die Kieler Sprotte abwerten. Andererseits hätte das System der Kleinstaaterei selbst in Jahrhunderten nicht so viel kollektive Staatsverschuldung – also die Ausplünderung der Steuerzahler zugunsten der Reichen und Mächtigen – zustande gebracht wie die Anführer der Europäischen Union in wenigen Monaten.“

„Strukturschwache Bundesländer könnten dann den Magdeburger Taler, den Rostocker Gulden oder die Kieler Sprotte abwerten“

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Euroraums sind bis heute nicht überwunden. Was würde also gegen eine Vielstaaterei sprechen? Ein Blick in die Vergangenheit kann hierbei helfen. Tatsächlich gab es im 18. Jahrhundert kaum ein Dorf im deutschsprachigen Raum ohne eigene Schule. Wie steht es jedoch um diesen Punkt in dieser im Frankreich aus? In Deutschland war nicht alles in der Hauptstadt eines Großstaates konzentriert wie in Frankreich oder den östlichen Riesenreichen. Die zahlreichen unabhängigen politischen Einheiten in Deutschland – als Goethe diese Worte äußerte, waren es – 39 – befanden sich in einem intensiven Wettbewerb. Ist es da verwunderlich, dass die Zeit der deutschen Kleinstaaten zugleich eine Zeit kultureller Blüte war? Im 19. Jahrhundert zählten die angesehensten Universitäten der Welt zu Deutschland, wo um die klügsten Köpfe geworben wurde. Dort revolutionierte sich das Universitätssystem und wurde zum Vorbild für viele Länder.

Kleinstaaterei: Der deutschsprachige Raum erlebte eine einmalige kulturelle Entwicklung

Der deutschsprachige Raum erlebte eine einmalige kulturelle Entwicklung. Von Johann Sebastian Bach (1685–1750), Georg Friedrich Händel (1685–1756), Joseph Haydn (1732–1809), Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) über Ludwig van Beethoven (1770–1825), Franz Schubert (1797–1828), Robert (1810–1856) und Clara Schumann (1819–1896), Richard Wagner (1813–1883) bis hin zu Johannes Brahms (1833–1897) prägten deutsche Komponisten die europäische Musikszene entscheidend. Mit Dichtern wie Christoph Martin Wieland (1733–1813), Johann Gottfried Herder (1744–1803), Friedrich von Schiller (1759–1805), Friedrich Hölderlin (1770–1843), Jacob (1785–1863) und Wilhelm Grimm (1786–1859), Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), Heinrich von Kleist (1777–1811), Franz Grillparzer (1791–1872), Heinrich Heine (1797–1856), Theodor Storm (1817–1888) oder Theodor Fontane (1819–1898) erreichte die deutsche Literatur ihre Blütezeit. Auch die Philosophie erlebte durch Denker wie Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), Immanuel Kant (1724–1804), Johann Gottlieb Fichte (1762–1814), Georg Wilhelm Hegel (1770–1831), Friedrich Schelling (1775–1854), Arthur Schopenhauer (1788–1860), Ludwig Feuerbach (1804–1872), Karl Marx (1818–1883) und Friedrich Nietzsche (1844–1900) entscheidende Fortschritte.

Kleinstaaterei: Auch in den Naturwissenschaften eine einmalige Schaffensphase statt

Darüber hinaus fand auch in den Naturwissenschaften eine einmalige Schaffensphase statt, deren Auswirkungen bis über die Kaiserzeit hinaus spürbar waren. Persönlichkeiten wie Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799), Georg Ohm (1789–1854), Carl Friedrich Gauß (1777–1859), Alexander von Humboldt (1769–1859) und Wilhelm von Humboldt (1767–1835), Justus von Liebig (1803–1873), Heinrich Schliemann (1822–1890), Ernst Mach (1838–1919), Heinrich Hertz (1857–1894), Otto Lilienthal (1848–1896), Robert Koch (1843–1910), Ferdinand Braun (1850–1918), Wilhelm Röntgen (1845–1923), Carl Benz (1844–1929), Rudolf Diesel (1858–1913), Max Planck (1858–1947) oder Albert Einstein (1879–1955) erzielten bahnbrechende Entdeckungen. Ohne Übertreibung kann gesagt werden, dass Deutschland zu dieser Zeit führend in Musik, Literatur, Philosophie und den Wissenschaften war. Sie kennen den Spruch aus dieser Epoche: das Land der Dichter und Denker.

Die „Kleinstaaterei“ konnte die kulturelle und intellektuelle Dominanz nicht aufhalten

Die „Kleinstaaterei“ konnte die kulturelle und intellektuelle Dominanz nicht aufhalten; im Gegenteil, wie Goethe treffend erkannte, war sie für den bemerkenswerten Aufstieg verantwortlich. Die dezentralen Einheiten konkurrierten um die besten Talente. In den vielen politischen Einheiten wurde fleißig erfunden, ausprobiert und experimentiert – sei es mit innovativen Bildungseinrichtungen und Methoden oder mit neuen Musik- oder Literaturstilen sowie wissenschaftlichen Forschungen. Die unabhängigen kleinen Zentren und deren Köpfe beflügelten sich gegenseitig. Es entstand eine einzigartige kulturelle und intellektuelle Dynamik. Von der Zersplitterung in den deutschen Kleinstaaten profitierte die deutsche Kultur noch lange Zeit.

„Wettbewerb nicht nur zwischen Unternehmen, sondern auch zwischen politischen Einheiten, Staaten und Gliedstaaten der entscheidende Motor von Wandel und Fortschritt“

>>Die Weltverbesserer von Lisa Nienhaus (Buch) <<

„North’ überragende These ist schließlich, viertens, dass der Wettbewerb nicht nur zwischen Unternehmen, sondern auch zwischen politischen Einheiten, Staaten und Gliedstaaten der entscheidende Motor von Wandel und Fortschritt ist. Für ihn hat der Erfolg Westeuropas und der Vereinigten Staaten mit Kleinstaaterei und Föderalismus zu tun, die im Gegensatz zum Zentralismus Russlands oder Chinas Versuch und Irrtum in kleinen Einheiten zulassen und damit offen sind für Kreativität ebenso wie für das Lernen durch Nachahmung. In einer Welt ständigen und rasanten Wandels ist für North Dezentralisierung die beste Methode, um zukunftsoffen zu bleiben, zu experimentieren, statt zu erstarren und mittels Wettbewerb den Ansporn aufrechtzuerhalten, ständig nach noch besseren Lösungen zu suchen. Eigentlich ist es eine fast banale Erkenntnis: Diversifikation ist die beste Absicherung gegen Risiken. Auf den Finanzmärkten ist das längst Allgemeingut. Dass es auch in der Welt der Politik und der Institutionen gilt, hat Douglass North in die Wissenschaft eingebracht. In der praktischen Politik ist es allerdings, wenn man an die heutige Europäische Union denkt, leider noch kaum angekommen.“

„Diversifikation ist die beste Absicherung gegen Risiken“ – „Auf den Finanzmärkten ist das längst Allgemeingut“

Doch als sich schließlich die verhängnisvolle Zentralisierung Deutschlands verfestigte, setzte auch der schleichende Niedergang ein. In nahezu fast allen Bereichen ist mittlerweile der Anschluss verlorenen gegangen.