Berg Töpfer: „Der internationale Naturlehrpfad Lausitzer und Zittauer Gebirge über den Gipfel“

Screenshot youtube.com

Screenshot youtube.com

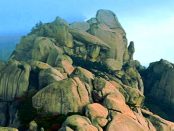

Der Töpfer kann als schönster Berg im Zittauer Gebirge angesehen werden. Zudem ist der Berg besonders gut zum Wandern geeignet. Durch zahlreichen fazinierenden Sandsteinformationen – respektive Steinzoo – sticht er im Lausitzer Bergland regelrecht hervor.

„Mit seinen zahlreichen Sandsteinformationen wie die brütende Henne, die Gratzer- Höhlen, Papagei, Schildkröte, Wackelstein usw. ist er sicher ein Wandererlebnis der besonderen Art.“

„Oder die Aussicht von der an der Töpferbaude (Bergrestaurant) gelegenen Aussichtsplattform über Olbersdorf den Olbersdorfer See bis über die Stadt Zittau weit ins umliegende Land hinein. Seit einigen Jahren führt der internationale Naturlehrpfad Lausitzer und Zittauer Gebirge über den Gipfel.“

„Seit 2008 untersucht die Volks- und Schulsternwarte „Bruno-H.-Bürgel“ in Sohland/Spree Fachgruppe Archäoastronomie das Felsentor auf dem Töpfer im Hinblick auf sein kalendarisches Verhalten im Zusammenspiel mit der Sonne. Es wurde festgestellt, dass der Öffnungswinkel des Felsentores von Westen genau dem des Sonnenaufgangs für das Jahr (von Sonnenwende zu Sonnenwende) entspricht und von Osten die Sonne zur Sommersonnenwende genau in der Tormitte untergeht.“